【刑法】因果関係とは? ~条件説、原因説、相当因果関係説~

因果関係とは?

因果関係とは、犯罪行為(実行行為)と犯罪結果との間にある原因と結果の関係をいいます。

犯罪行為(実行行為)があっても、発生した犯罪結果との間に因果関係がない場合、その犯罪は未遂となります。

因果関係は結果犯とセットで考える

因果関係は、犯罪の成立に、犯罪の行為と結果を必要とする結果犯(ex 窃盗罪)において取り入れられる考え方です。

犯罪行為(実行行為)をすれば「即,犯罪成立」となる挙動犯(ex 住居侵入罪)では取り入れられない考え方です。

結果犯と挙動犯については、前の記事で解説しています。

因果関係はどのようにして認められるのか?

因果関係はどのようにして認められるのでしょうか?

結論からいうと、個々の具体的事件を通じて判断されます。

『こういうときに因果関係が認められて、こういうときに因果関係が認められない』といった明確な基準はないということです。

つまり、因果関係が認められるかどうかは、個別の事件ごとに、裁判官の判断にゆだねられるということです(犯罪を認定するのは裁判官なので)。

法律を勉強している方で、因果関係があるかどうか答えを出す必要がある場合は、判例をよく研究して、自分の頭で考えて結論を出すことになります。

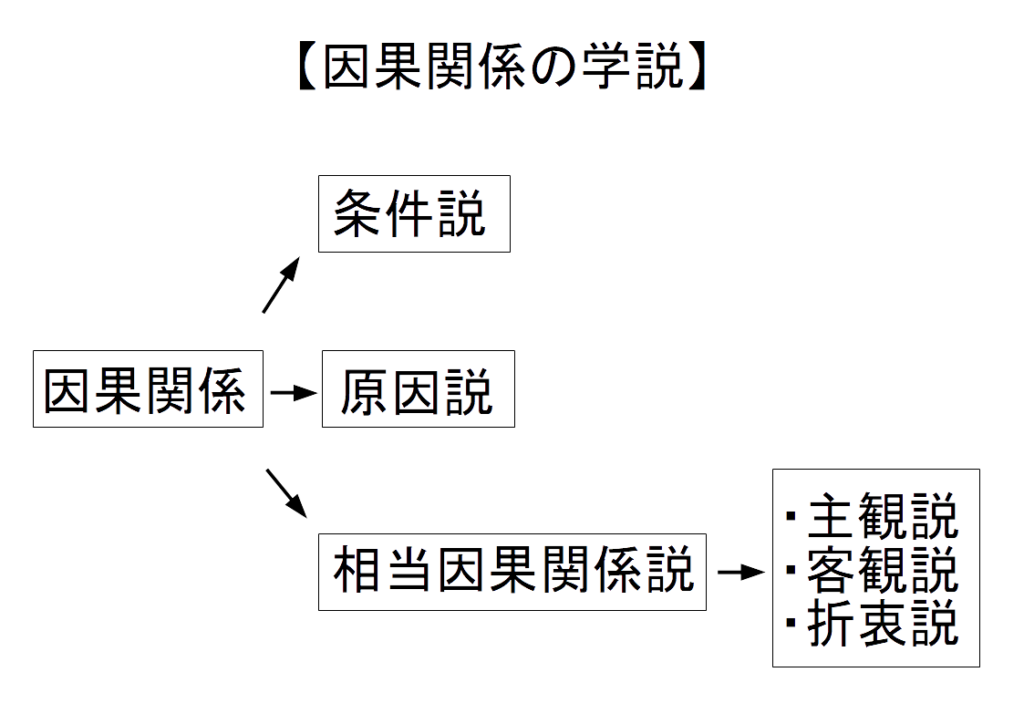

学説

因果関係が認められるかどうかは、判例など具体的な事件を基に考えるのが基本になりますが、学説も用意されてます。

その学説とは、

- 条件説

- 原因説

- 相当因果関係説

の3つです。

条件説とは?

条件説とは、

「その行為がなかったならば、その結果は発生しなかったであろう」という条件関係がある限り、因果関係を認める

という学説です。

「その行為がなかったならば、その結果は発生しなかったであろう」と考えることさえできれば、因果関係を認めるというものです。

条件説は、因果関係の認定範囲が広く、3つの学説の中で、もっとも因果関係が認められやすい学説になっています(それゆえに、刑法上に因果関係が認められる範囲が無制限に広がってしまうという批判があります)。

たとえば、

- 犯人が被害者の目を蹴って、全治10日のケガを負わせたが、被害者が脳に病気を持っていたため死亡した

という事件において、裁判所は、

- 犯人が全く認識していなった事情が作用して、死亡という予想外の結果を生じさせたとしても、原因(目を蹴る)と結果(死亡)との間に因果関係が認められる

としています(最高裁判例S25.3.31)。

また、

- 犯人が被害者に火傷を負わせたところ、被害者が火傷の苦痛に耐えきれず、自分から水中に飛び込み、心臓麻痺で死亡した事件(大審院判例S2.9.9)

- 犯人が被害者を殴って2か月程度のケガを負わせたが、医者の治療が不適切だったために死亡した事件(大審院判例T12.5.26)

において、裁判所は、被害者自身や、第三者の予期しない行動が加わったために結果を発生させたときでも、因果関係が認められるとしています。

原因説とは?

原因説とは、

条件説があまりにも広範囲に因果関係を認めるので、条件説による結論が不当だとして、条件説から導き出される因果関係を限定するために提唱された学説

です。

具体的には、結果を発生させた原因の『原因力(起因力)』で因果関係を判断しようというものです。

たとえば、先ほどの

- 犯人が被害者を殴って2か月程度のケガを負わせたが、医者の治療が不適切だったために死亡した事件

に原因説をあてはめると、

「医者の治療ミス➡被害者死亡」という結果を導いた「殴る」という行為の原因力(起因力)は弱く、因果関係は認められない

と考えることができるようになります。

相当因果関係説とは?

相当因果関係説とは、

社会通念上の経験法則に照らして、行為から結果が発生することが通常(相当)と認められるときに、因果関係を認める

という学説です。

ざっくりいうと、一般常識で考えて、因果関係が認められるかどうかを判断するというものです。

分かりやすくいうと、一般人が常識的に考えて、「通常ありえること」と言えるのであれば、因果関係を認めるという考え方になります。

相当因果関係説は、『どの事情を基礎として相当性を判断するか』によって、

- 主観説(主観的相当因果関係説)

- 客観説(客観的相当因果関係説)

- 折衷説(折衷的相当因果関係説)

の3つに分かれます。

主観説は、

犯行の時点(犯人の立場)に立って、「犯人が認識していた事情」と「犯人が予期できた事情」を基に、因果関係を判断する

というものです。

主観説に対する批判として、一般人から見て当然認識し得る事情を除外するため、因果関係を狭めするぎるという批判があります。

客観説は、

裁判の時点(裁判官の立場)に立って、「犯行当時に客観的に存在したすべての事情」と「犯行後に生じた事情のうち一般人が予期できたすべての事情」を基に、因果関係を判断する

というものです。

客観説に対する批判として、一般人ですれ知り得ない特殊な事情を基礎に因果関係を認めることになり、行為者に酷であるという批判があります。

折衷説は、

犯行の時点(犯人の立場)に立って、「一般人が認識し、予見できた事情」と「犯人が特に認識し、予見できた特別の事情」を基に、因果関係を判断する

というものです。

たとえば、先ほどの

- 犯人が被害者の目を蹴って、全治10日のケガを負わせたが、被害者が脳に病気を持っていたため死亡した事件

に、主観説、客観説、折衷説をあてはめて考えると、以下のようになります。

被害者の脳の病気を、「犯人も、一般人も認識できない」という事情であったなら、客観説と折衷説では、原因(被害者の目を蹴る)と結果(脳の病気をもっていたため死亡した)に因果関係は認められないという結論になります

犯人も一般人も、被害者の脳の病気を認識できない事情だったのから、因果関係を認めて、犯人を殺人犯にするのは酷だろうというわけです。

しかし、客観説では、逆に、因果関係が認められるという結論になります。

裁判の時点の裁判官の立場に立てば、被害者が脳の病気であったという証拠が出そろっており、客観的に存在したすべての事情を考慮して判断がくだされるため、因果関係が認められるという結論になるのです。

判例の考え方

判例は、条件説、原因説、相当因果関係説のどの考え方に立っているか名言はしていません。

個々の事件ごとに因果関係の判断していると言われています。

しても犯罪は成立する-640x360.png)